双减政策下,拒绝“躺平”or“鸡娃”是否还有第三条出路?

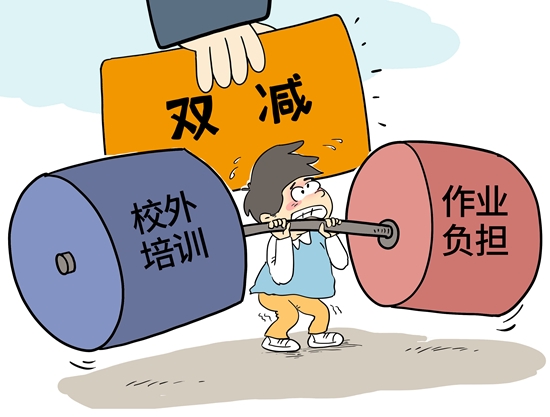

7月24日,教育部将一个重磅炸弹扔进了教培市场—— “双减”来了!双减政策一经宣告,几乎所有教培机构的股价全部呈现出断崖式下降,这也预示着资本将退出教培的舞台,而教育也将打破内卷,重回教育本质。

双减政策打击的是揠苗助长和反科学的教育方法,用玩资本的套路做教育,想在教育行业赚快钱的方式已经被踢出历史舞台。当然,这种行为已经完全违背了教育的初衷和本质,让教育成为垄断和资本运作的工具,本来就应该被取缔。如果教培机构缺少做教育最基本的热忱,也忘却了做教育的初心,那么必然成为这次双减政策的众矢之的。

双减无疑是针对教育内卷的一记重拳。不知从何时起我们开始关注内卷,教育内卷、职场内卷,这个词汇俨然已经超出了网络热词的范畴而成为社会性事件。内卷其实是经济增长放缓之后,从增量时代到存量时代转换过程中所遭遇的诸多压力和不适感。在这个被迫适应的环境下,人们将追求共同富裕和广泛平等的终极途径归结于教育,因此有的人不安于现状选择了“鸡娃”,有的人放弃了挣扎选择了“躺平”。

那么是否有第三条路呢?答案是有的。

我们都知道造成教育内卷的主要原因除了资本干预下日渐畸形的教育产业外,其根本还是教育资源分配的不平衡以及优质教育资源的匮乏。为了一句被家长们奉若信条的“不让孩子输在起跑线上”,家长盲目地追求着教育资源的倾斜,甚至演变成全社会的教育资源争夺战。天价学区房、高价培训班等等皆由此而来。

然而教育资源只有眼前这一亩三分地吗?当然不是。

有远见的家长早已将目光聚焦在海外丰富的教育资源上。要知道,虽然我国的国力日益昌盛甚至达到史无前例的强大,但在教育资源乃至科研资源上仍然无法与国外发达国家相媲美。尤其是看着远没有国内的学生优秀的海外学生可以享受到比国内丰富得多的教育资源时,每一位教育从业人员都是颇有感触也为国内学生深感不值的。让国外顶级的、高端的、优质的教育资源面向中国学生们开放,这也是素研实验室建立的初衷——做到顶级教育资源的普惠,尤其是普惠到广大的中国学生当中。

那么问题又来了——到海外读名校这么简单吗?当然不是!但是申请海外名校的难易程度远不及在家门口争夺有限的教育资源那么困难,也远没有那么无奈和狼狈。国外高校尤其是顶尖名校对学生的标化成绩虽然有要求,但绝对是付出努力就可以达到的程度。能把学生拉开水平的不是这些中国家长和学生时时关注的学科成绩,而是被我们所忽视的综合素质和能力。比如社会实践、才艺特长、活动经验、竞赛成果,还有最重要的科研背景。

为什么说科研背景是申请海外名校体现的综合能力当中最重要的?主要是因为这些世界顶尖高校之所以能成为TOP顶流,不是因为他们的教学质量多么的出色,而是他们具备了世界前沿的科研中心和科研人才,以及他们所研究的引领世界科研发展的学术课题。因此,寻找适合科研探索的综合性人才是这些学校所重点关注的事情。想要上名校当然要投其所好,展示出学生的科研背景变得至关重要。

这也和双减的另一个目的相契合,即培养全面发展的综合性人才。这次双减政策针对学科补习类的教育机构进行取缔,但也反向利好体育、美术、音乐、科研等非学科类领域,教培机构也将素质教育领域视为转型拓展的新方向。知识的传递和多样能力的培养真正得以重视,跳脱出数语外等常规学科的束缚,让学生们充分挖掘自己的兴趣和特长,成为多种多样的复合型人才。

科研正是培养综合素质人才的主要途径之一。科研人员要具备发散的思维和创新意识,要具备善于发现和解决问题的能力,以及为了科研坚持不懈的韧性和拼搏意识,这些恰好都是优秀人才所具备的重要素质。

科研不仅能开拓学生们的思维和视野,更重要的是科研能培养学生自主学习和解决问题的意识和探索与实践的能力。即便其未来不从事科研相关专业,也会对学生的升学乃至职业规划有所裨益。

双减是把利器,它割断了资本运作下大肆扩张的教培组织的命脉,同时也为素质教育打开局面。无论双减给教育环境带来了怎样翻天覆地的变化,家长们要做的只有拨开现象看本质,找到教育的最根本的途径——为孩子创造一个适应其自身特点且切实培养其综合能力的单纯的学习环境。

让教育回归本质,不该只是说说而已!